検索エンジンでの上位表示を目指すうえで、欠かせないのが「SEOライティング」によるコンテンツ作成です。

SEOライティングとは、検索結果での上位表示を目指すために記事作成を行うことを指し、初心者でも基礎から勉強すればやり方やコツを掴めます。

本記事では、

- ・SEOライティングで検索上位表示されるための考え方

- ・プロが実践するSEOライティングのやり方

といったSEOライティングの基礎知識から専門的なコツに至るまで全てお伝えします。

初心者にも分かりやすく解説しているので、副業としてSEOライティングに取り組みたい方もぜひ参考にしてみてください。

SEOライティングとは

SEO対策とは、Googleなどの検索結果で上位表示されることを目的にサイトの改善を行うことを指し、SEOライティングは、SEO対策のポイントを抑えた記事を作成する技術を指します。

SEOライティングでは、キーワードを検索したユーザーの目的に合わせて、最適な情報を提供しなければいけません。

検索結果での上位表示を目指すという特性から、ユーザーの目に触れる機会を増やしてアクセス数を伸ばすために行われるのが一般的です。

SEOライティングを行う3つの目的

SEOライティングを行う目的の1つに「検索結果で上位表示されること」が挙げられますが、上位表示だけが目的という訳ではありません。

本項では、SEOライティングを行う3つの目的について詳しく解説していきます。

- ①検索結果で上位表示されるため

- ②生成AIの回答で言及されるため

- ③ユーザーの満足度を高めて行動に繋げるため

目的①:検索結果で上位表示されるため

SEOライティングを行う最大の目的は、GoogleやYahoo!などの検索結果で上位表示されることです。

上位表示が叶えば、自社のWebサイトが多くのユーザーの目に留まることとなります。そのため、商品購入などの導線を整えておけば、アクセス数の増加に伴いコンバージョン数の増加にも期待ができます。

記事を上位表示させることでユーザーとの接点が増え、自社の認知度向上によってブランディングにも繋げられるので、SEOライティングはビジネスの成長には欠かせません。

目的②:生成AIの回答で言及されるため

適切なSEOライティングを行うことは、生成AIの回答で自社の情報を言及させることにも繋がります。

近年ではユーザーの検索動向が変化しており、検索エンジンを使って自分で調べる従来の方法から、生成AIに質問を投げかけて回答を得る方法へと変わってきました。

生成AIの回答で自社の情報に言及・引用されるには、まず公開した記事が検索アルゴリズムやAIに評価されていることが大前提となります。そのため、上位表示されている記事の方が比較的、AIに言及されやすい傾向にあります。

LLMO対策を行う前段階として、ユーザービリティが高い記事を書くSEOライティングは必要不可欠です。

目的③:ユーザーの満足度を高めて行動に繋げるため

ユーザーの満足度を高めて行動に繋げることも、SEOライティングを行う目的と言えるでしょう。

検索結果から記事に訪れるユーザーは、疑問や悩みを解決したいと考えて検索しているため、検索意図を完全に満たした情報を提供することが大切です。

また、悩みを解決できることが自然な形で伝われば、ユーザーは商品購入といった次の行動に進む可能性が高まります。

SEOライティングによって、ユーザーの悩みの解決策と自社の商品を結びつける記事を作成することで、実際に商品が購入されるなどの効果が期待できるでしょう。

【初心者向け】SEOライティングの考え方の基礎

SEOライティングは、闇雲に記事を書けば必ず狙った結果が出るという訳ではありません。

そのため、初心者はSEOライティングの基礎とも言える考え方を身につけることから始めましょう。

本項では初心者向けに、SEOライティングで成果を挙げるための考え方の基礎について解説していきます。

- ①ユーザーファーストを徹底する

- ②検索エンジンの仕組みを理解する

- ③独自性・専門性の向上を図る

- ④コンテンツの構造を最適化する

ユーザーファーストを徹底する

初心者がSEOライティングを実践するうえで、常に心掛けなくてはいけないことは「ユーザーファースト」を徹底することです。

ユーザーの疑問や悩みを解消し、最高の結果を実現する記事を作成するには、ユーザーの視点に立ち、誰に何を、どんな形で伝えれば良いかを考えることが不可欠です。

実際にGoogleは「ユーザーにとって有益なコンテンツを上位表示させる仕組み」になっていることからも、初心者は上述のような考え方がSEOライティングの基礎となることを覚えておきましょう。

Google の自動ランキング システムは、検索エンジンでのランキングを操作することを目的として作成されたコンテンツではなく、ユーザーにメリットをもたらすことを目的として作成された、有用で信頼できる情報を検索結果の上位に掲載できるように設計されています。

ユーザーは記事に「ニーズが満たされ、自分が望む最高の結果にたどり着く」ことを期待しており、検索エンジンも「ユーザーの悩みを解決し、理想を叶える情報を提供する」ことを第一としています。

実際に検索結果の上位に表示される記事は「ユーザーが信頼できる有益なコンテンツ」となっているため、初心者がSEOライティングを行う際は、ユーザーの気持ちを第一に考えることが大切です。

検索エンジンの仕組みを理解する

検索結果での上位表示を目指すなら、検索エンジンがどのようなWebサイトを評価して順位を決めているのか、仕組み(アルゴリズム)をしっかりと理解しなければなりません。

なぜなら検索エンジンは、コンテンツの本文に対策キーワードや関連キーワードが適切に含まれていることで、初めて対策キーワードと高い関連性を持っているコンテンツであることを認識するからです。

また本文を作成する際は、Googleが特に重視している「E-E-A-T」の要素を満たす構成を意識しましょう。E-E-A-Tの要素が含まれる記事は、検索エンジンに質の高いコンテンツであると評価されるため、結果として上位表示に繋がります。

| 要素 | 評価内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| 経験 (Experience) |

・実体験に基づいた内容である ・テーマに対する一次情報を持っている |

・現地の情報を網羅した旅行記事 ・使用感や写真が豊富なレビュー記事 |

| 専門性 (Expertise) |

・テーマに対する専門知識やスキルがある | ・専門家による監修を受けている ・専門用語を含めて深く解説している |

| 権威性 (Authoritativeness) |

・発信者やWebサイトが分野内で高く評価されている ・信頼できる情報源として認識されている |

・被リンク数が豊富 ・専門的な機関の推薦を受けている ・発信者や記事が受賞歴を持っている |

| 信頼性 (Trustworthiness) |

・コンテンツおよびWebサイトの安全性が高い ・正確かつ信頼ができる情報が発信されている ・誠実な運営を行っている |

・引用元・参考元を掲載している ・運営者の情報の明記 ・安全性が高いSSL化された接続を使用 |

さらに、Webサイト内の関連性が高い記事同士を繋ぐ「内部リンク」も、ユーザーの回遊性が高まることからWebサイトの全体的な評価向上に繋がり、表示順位に影響を与えます。

検索エンジンの基礎知識について以下の記事で詳しく解説しているので、もっと深く勉強してみたいという方は参考にしてみてください。

独自性・専門性の向上を図る

独自性・専門性が高いコンテンツは、検索エンジンに評価されやすく競合サイトとの差別化も図れるため、検索結果での上位表示に影響を与えます。

まずは競合調査を行い、ユーザーがどのような情報を求めているかを把握し、独自の情報や専門性的な解説を含めたユーザーニーズを満たせる記事を目指しましょう。

独自性を高めるには、競合サイトの記事に含まれていない情報を含めることも有効です。例えば、自社が行ったアンケート結果や、独自に調査した内容、インタビューなどを掲載するのもおすすめです。

記事作成では、該当のキーワードで検索するユーザーが知りたいことを知りたいだけ過不足なく盛り込むことを意識しましょう。さらに、専門家の監修をつけることも記事の専門性を高めることに役立ちます。

コンテンツの構造を最適化する

コンテンツやWebサイトの構造を見直して最適化することは、検索エンジンとユーザーの双方がより内容を正確に理解しやすくなるため、SEOにおいて特に重要なポイントです。

SEOライティングで構造の最適化を意識するなら、h2やh3などの見出しタグを使って階層別に整理することで、検索エンジンとユーザーの双方にとって使いやすいサイトになります。

また、見出しタグをつける際には、ユーザーのニーズを正しく汲み取ることや、ユーザーの理解度に合わせて内容を深めていくといった工夫も大切です。

【事前準備】プロが実践するSEOライティングのやり方・コツ

SEOライティングにおける大切な考え方を理解したうえで、ここからは実際に上位表示を狙うSEOライティングのやり方をみていきましょう。

本項では、上位表示を狙うSEOライティングに必要な事前準備のやり方とコツについて、基礎から初心者にも分かりやすく解説していきます。

- ①SEO上位表示を狙うキーワードを決める

- ②キーワードを検索するペルソナを具体的に設定する

- ③情報のリサーチを徹底する

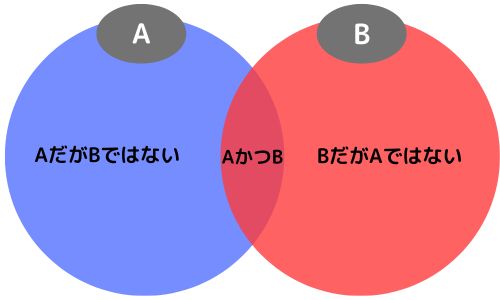

SEO上位表示を狙うキーワードを決める

SEOライティングの事前準備として、まずは上位表示を狙うキーワードを決める必要があります。

キーワードの選定で大切なことは、記事を読んだユーザーに取ってほしい行動(コンバージョン)から逆算して関連するキーワードを設定することです。

なぜなら、選んだキーワードによっては、記事が上位表示されてもユーザーが商品の購入やサービスの利用といった行動に至らないケースがあるためです。

それでは、実際に記事を書くキーワードの決め方について、全国展開のネイルサロンを例に挙げて詳しく解説していきましょう。

| 想定する業種 | 全国展開のネイルサロン |

|---|---|

| 特徴・強み | ・他店舗よりも料金が安い ・一律料金で分かりやすい |

| 記事で達成したい目標 | 予約を増やす |

ネイルサロンに関するキーワードには、下記のものが挙げられます。

・ネイルサロン 初めて

・ネイルサロン 安い

・ネイルサロン 個人

各キーワードを検索した意図を分析してみると、ユーザーのニーズに違いがあることが分かります。

ユーザーのニーズ:初めてだから不安を解消し、安心してネイルサロンに行きたい

ユーザーの現状:ネイルサロンは予約済み

ユーザーのニーズ:ネイルサロンが高いと感じているので、料金が安いネイルサロンに行きたい

ユーザーの現状:ネイルサロンを探している

ユーザーのニーズ:ネイリストになりたいので、個人でネイルサロンを開業する方法が知りたい

ユーザーの現状:ネイルサロンの開業を検討している

これらのキーワードの中で、「ネイルサロンを予約してもらう」というコンバージョンに最も近いものは「ネイルサロン 安い」となります。

対して、「ネイルサロン 個人」というキーワードは集客から遠く、記事が検索結果で上位表示されたとしても集客につなげるのは難しいと言えます。

もちろん、Webサイトそのものの専門性を高めるためには、目標から遠いキーワードでもコンテンツを作成する必要がありますが、上位表示に注力するのは目標に近いキーワードからで良いでしょう。

検索キーワードについてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみてください。

キーワードを決める際は検索ボリュームもチェックする

コンバージョンに近いキーワードで記事を作成したとしても、そもそも検索されなければユーザーの目に触れる機会はありません。そのため、ある程度は検索されているキーワードを選ぶ必要があります。

選んだキーワードがどの程度の頻度でユーザーに検索されているかは、検索ボリュームから知ることが可能です。

一般的に、キーワードは検索ボリュームの大きさから、以下の3つに分けられています。

| 種類 | 月間検索ボリューム | 特徴 |

|---|---|---|

| ビッグキーワード | 1万以上 | ・1単語、2単語 ・汎用的なキーワードが多い ・ニーズが分かりづらい ・上位表示の難易度が高い |

| ミドルキーワード | 数百~数千 | ・2単語、3単語などの短い言葉 ・ビッグキーワードよりも検索意図が明確 ・コンバージョンに繋げやすい ・カテゴリページで上位表示を狙いやすい |

| スモールキーワード | 数百よりも少ない | ・3単語以上の長いキーワードが多い ・検索意図がより明確かつ具体的 ・コンバージョンに近い ・競合が少なく上位表示を狙いやすい |

検索ボリュームが多いキーワードほど対策している競合が多いため、上位表示の難易度が高くなる傾向があります。

例えば、ネイルサロンに関連したキーワードの検索ボリュームは以下の通りです。

月間検索ボリューム:3,600

キーワードの種類:ミドルキーワード

月間検索ボリューム:2,400

キーワードの種類:ミドルキーワード

月間検索ボリューム:590

キーワードの種類:ミドルキーワード

上記のキーワードは比較的検索ボリュームが大きいため、上位表示された場合はある程度アクセス数の増加が見込めます。

月間検索ボリューム:201,000

キーワードの種類:ビッグキーワード

一方、「ネイルサロン」だけのキーワードは、検索意図も曖昧なうえ、多くの競合が対策していると考えられるため、記事単体でなく複数の記事をまとめたカテゴリページで狙うのが得策です。

なお、ビッグキーワードで記事を上位表示させている競合サイトもあるかもしれませんが、安易に記事で上位表示を狙う前に、自サイトのドメインパワーと比較検討するようにしましょう。

月間検索ボリューム:0

キーワードの種類:スモールキーワード

また、「メンズ ネイルサロン 東京 人気」のキーワードは検索ボリュームが0となっており、該当のキーワードで検索する人が非常に少ないことを表しています。

そのため、記事を書いても流入するユーザーが少ないと考えられ、絶対に書いておきたい理由がない限りは他のキーワードを狙う方が得策です。

最初は検索ボリューム数百~数千のスモールキーワードやミドルキーワードを対象にSEOライティングを行い、徐々にボリュームの大きいキーワードで上位表示を目指しましょう。

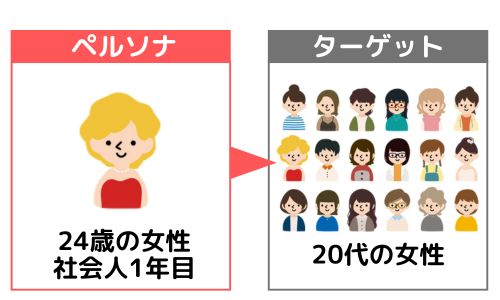

キーワードを検索するペルソナを具体的に設定する

SEOライティングでは、実際に記事を読むユーザーの人物像として「ペルソナ」を設定しておく必要があります。

誰に向けた記事なのかが曖昧になると、ユーザーが望むニーズや最高の結果を想定できません。その結果、情報を伝える順番が分からなくなり、記事の構成を練ることが難しくなってしまいます。

例えば「ネイルサロン 安い」というキーワードの場合、ユーザーはただ料金が安ければいいのではなく、「料金は安くても失敗されるのは嫌だ」というニーズも読み取れます。

よって、本文では料金の安さだけを強調するのではなく、「安いけど安心して利用できる理由」「ネイリストの実績」「これまでのデザイン例」といった、安心感に繋がる内容を含める必要があるでしょう。

ユーザーのニーズや本当に知りたい情報を理解できていれば、自然な形でユーザーの行動に繋げられる記事が完成するので、ペルソナ設定は重要な工程と言えます。

具体的にペルソナを設定するやり方・コツを知りたい方は、こちらの記事を参照してみてください。

情報のリサーチを徹底する

ユーザーに納得して実際に行動に移してもらうコンテンツを作るには、商材やサービスの特徴・強み・競合との違いを深く理解している必要があります。

そのため、具体的なペルソナ像を設定したら、次はコンバージョンに繋げたい商材・サービスなどの情報収集を行いましょう。

例えばネイルサロンなら、料金・得意なデザイン・接客といった独自の強みを理解しておくことで、ユーザーのニーズに合わせて魅力をアピールできます。

例に挙げた「ネイルサロン 安い」というキーワードの場合、ユーザーが主に求めているのは料金が安いネイルサロンの情報です。

さらに一歩踏み込んで、「なぜ他店より安いのか」「料金に含まれる内訳」といった専門的な情報まで解説できれば、ユーザーはより深く納得できます。そのため、記事で取り上げる商材・サービスには誰よりも詳しくなっておきましょう。

【記事作成】プロが実践するSEOライティングのやり方・コツ

次はSEOライティングの実践編とも言える記事作成のやり方とコツを解説していきます。

順を追って各工程について解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。

- ①記事の骨組み(見出し)を作る

- ②記事にタイトルを付ける

- ③記事の本文を執筆する

- ④記事に画像・図解を挿入する

- ⑤記事の本文をユーザー視点で見直す

- ⑥記事全体をSEO目線で見直す

- ⑦誤字脱字や日本語の文法を整える

- ⑧記事の本文を装飾する

記事の骨組み(見出し)を作る

SEOライティングでは本文を書き始める前に、記事の基礎となる「見出し」を作成します。

見出しを作ることで、ユーザーが納得して最高の結果に導かれるために必要な説明の順番が明確になります。さらに、記事の構造が整理されることにより、検索エンジンからの評価が高まるというSEO上の大きな効果もあります。

見出し作成のポイントは以下の通りです。設定したペルソナ像をもとに、必要な情報を過不足なく伝えましょう。

- ①見出しによって記事から得られる情報が分かる

- ②ユーザーが望む最高の結果を与えられる順番である

見出しが完成したら、上位表示されている競合コンテンツや、Google検索のAIモードを確認して、情報が不足していないかを確認します。

必要な情報が抜けていれば見出しの追加が必要ですが、ペルソナ像から逸れてしまう見出しなら無理に取り入れる必要はありません。

記事にタイトルを付ける

SEOライティングでは、ユーザーが興味を持つようなタイトルを付けることが大切です。

なぜなら、ユーザーが記事を選ぶ際には、まず検索画面でタイトルを見て「自分の求める情報があるか」「望みを叶えられるか」を判断するからです。

タイトルを作成する際は以下のコツを踏まえつつ、記事の内容とかけ離れたタイトルにならないようにしましょう。

- ①本文の内容を反映させる

- ②30文字程度に抑える

- ③対策キーワードは必ず表示される前半に入れる

- ④不自然なほどキーワードを詰め込まない

- ⑤具体的な数字・内容を入れる

本文が完成したら、本文の内容を反映させる形でタイトルを見直しましょう。見直しの際は、ユーザーに記事の概要が伝わり、「この記事なら望みが叶うかも」と期待させるような、より良い表現に変更することが大切です。

ユーザーにクリックしてもらえる、魅力的なタイトルタグ作成のやり方・コツは以下の記事で解説しているので、こちらもぜひ参考にしてみてください。

記事の本文を執筆する

見出しとタイトルが完成したら、本文の執筆です。本文を執筆する際は細かいノウハウなど難しいことは考えず、まずは思うままに書いてみましょう。

SEOライティングで、本文執筆中に意識しておきたいのは主に以下の2点です。

- ①設定したペルソナを意識する

- ②見出しに沿った内容にする

また、SEOライティングには細かなコツが複数あるので、詳しくは次項「【本文執筆編】プロが実践するSEOライティングのやり方・コツ」で本文作成のやり方を詳しく解説していきます。

記事に画像・図解を挿入する

文章のみの記事は読みにくく離脱を招くため、本文の執筆が終わったら、記事に画像や図解を挿入しましょう。

本文の内容に合わせて、文章だけで説明が難しい部分に図解を入れることで、視覚的に伝わりやすい記事に仕上がり、記事の完成度をより高められます。

ただし、記事内の画像が多すぎると、表示に時間がかかる点には注意が必要です。ユーザーがストレスなく本文を読み進められるよう、理解を補うために画像を挿入するといった工夫を心がけましょう。

記事の本文をユーザー目線で見直す

SEOライティングで最も重要なのは、ユーザーのためになる記事を作成することであり、結果として検索エンジンの評価も高まります。

そのため本文が完成したら、まずは自身が読み手になったつもりで記事を読み返してみましょう。

- ①説明が分かりやすいか

- ②一段落が長すぎるなど読みづらさがないか

- ③指示語が多いなどユーザーの混乱を招かないか

- ④誰が読んでも意味が正しく伝わる明確な表現か

情報収集をしている執筆者は内容を理解できていても、事前情報のないユーザーの目線で見直すと、説明が不足していて分かりにくい場合があります。

そのため、「自分がこの記事を書いた」という事実を忘れて、一度フラットな状態で読んでみてください。この見直しによって情報や説明の抜けに気付きやすくなるので、必ず意識して実施しましょう。

記事全体をSEO目線で見直す

ユーザー目線で本文を見直したら、次はSEO目線で不足している要素がないかを確認しましょう。

検索エンジンはAIが記事を評価して表示順位を決めているため、対策キーワードとの関連性がある記事ということを、AIに対して明確に示さなければいけません。

- ①見出しで対策キーワードを使っているか

- ②本文全体で対策キーワード・関連キーワードを使用しているか

またSEOライティングにおいては、検索エンジンが理解できず誤解されるおそれがある日本語は、使用を避けるべきです。

日本語は「てにをは」など、主語や目的語の抜けが発生しやすい言語ですが、これらをAIが正しく理解することは難しく、文章を誤認してしまう可能性があるため注意しましょう。

本記事の後半では「SEOライティングの注意点」も解説するので、詳しくはそちらをご覧ください。

誤字脱字や日本語の文法を整える

ユーザー目線・SEO目線での見直しが完了したら、次は本文の細かい部分でミスがないかをチェックしていきます。

この段階では、以下に挙げるような日本語の文法面でのミスを修正していきましょう。

| 説明 | 例文 | |

|---|---|---|

| 誤字脱字 | 漢字の間違いや、必要な文字を抜かした文章。 目的語や修飾語が不足していたり、主語と述語の関係が不自然な文章も含まれる。 |

(誤)明日良い天気なので、友達と遊びに行く予定を経てた。 (正)明日は良い天気なので、友達と遊びに行く予定を立てた |

| てにをは(助詞)の使い方 | 「てにをは」とは、言葉同士をつなげる助詞を指す。 「て」「に」「を」「は」に加えて、「が」「の」「も」などの助詞も含めたものを「てにをは」と呼ぶ。 |

【新しい情報を伝えたいとき】 (誤)弟は部屋で掃除をしている (正)弟が部屋で掃除をしている |

| 重複表現 | 同じ意味の言葉を重ねる修辞技法。 | (誤)朝から頭痛が痛い (正)朝から頭痛がする |

| 主語と述語のねじれ | 主語と述語が一致していない文章。 | (誤)ライティングのコツは、読みやすい文章になるように意識しています。 (正)ライティングのコツは、読みやすい文章になるように意識をすることです。 |

| 修飾語・被修飾語の距離が遠い | 修飾語と被修飾語が離れていると、二通りの解釈ができ、読み手が混乱してしまう。 | (誤)山田さんは、珍しいことにアクセサリーを身につけて、1時間前に待ち合わせ場所に到着していた。 (正)山田さんは、アクセサリーを身につけて、珍しいことに1時間前に待ち合わせ場所に到着していた。 |

| 表記ゆれ | 同じ意味合いを持つ異なる言葉を使用すること。 | (誤)子供とキッチンに立って料理をしていると、台所の窓からは子どもたちが楽しそうに遊んでいる姿が見えた。 (正)子どもとキッチンに立って料理をしていると、キッチンの窓からは子どもたちが楽しそうに遊んでいる姿が見えた。 |

誤字・脱字や文法のチェックに関しては、人の目で一つずつ確認するよりも、AIツールを使用した方が大幅に時間を短縮できます。

確認を行う際は、記事の全文をAIツールに読み込ませたうえで、誤字・脱字、表記ゆれ、日本語の文法誤りがないかを質問してみるのが効率的です。

記事の本文を装飾する

本文の修飾とは、本文にマーカーを引いたり、太字で強調したりする作業です。

本来、SEOライティングは本文の見直しで完結しますが、記事の入稿や公開作業が含まれる場合は、本文の修飾を行う必要があります。

本文の装飾はSEOに影響しませんが、文章の要点を強調することで、ユーザーが本文を読みやすくなり、理解を助ける効果が期待できます。

ただし、マーカーや太字が多すぎると、ユーザーに重要なポイントが伝わりづらくなるため、要点のみを修飾しましょう。

【本文執筆編】プロが実践するSEOライティングのやり方・コツ

SEOライティングにおける記事作成のやり方に続いて、記事の本文を執筆するうえでも押さえておきたい、細かなコツが存在します。

ここからは、SEOライティングに効果的な本文執筆のコツについて確認していきましょう。

- ①書き出し文では期待感を持たせる

- ②記事構成にはニーズの先の答えを入れる

- ③本文は1文1義を厳守する

- ④結論ファーストを心がける

- ⑤ユーザーの思考を先回りする

- ⑥冗長表現をしない

- ⑦語尾の重複はなるべく避ける

書き出し文では期待感を持たせる

記事本文の書き出しには、ユーザーが記事を読む動機付けという重要な役割があるため、期待感を持たせることが大切です。

ユーザーは書き出し文に「自分が望む結果を得られそう」という期待感がなければ本文に進むことはありません。そのため、書き出し文では以下の点を伝えましょう。

・誰に向けた記事なのか

・記事のテーマに対しての結論

・記事を読むことで何が分かるのか

・どのような結果が得られるのか

また、ユーザーが「自分にピッタリの記事だ」と思えるように、書き出し文では想定したユーザーが抱えている悩みを具体的に書くのもおすすめです。

書き出し文には型や細かなコツが存在するため、SEOライティングに慣れない初心者は本記事内でご紹介する書籍などで勉強すると良いでしょう。

記事構成にはニーズの先の答えを入れる

ユーザーがWeb検索を行う理由は悩みや課題を解決するためであることが多いですが、ニーズを満たした先の”答え”を示す筆者の主張を入れることで、よりユーザーに有益な情報を提供できます。

例えば、「洗濯機の買い替え時期とは」という見出しよりも「洗濯機は6年~7年で買い替えが必要」といった形で、筆者の主張を結論として伝える見出しの方が、要点が伝わりやすくなります。

また、入れるべき主張が見つからなかったり、他の見出しと内容が被る場合は、記事内で本当にその見出しが必要なのかを確認し、統合や削除を検討してみましょう。

見出しは最初から完成形でなくても問題ありません。作成時点では、各項目でユーザーに伝えることを明確にし、納得がいかなければ本文執筆後に再考するのもおすすめです。

本文は1文1義を厳守する

SEOライティングではユーザーや検索エンジンを意識することが大切ですが、相手の読解力に左右されない分かりやすい文章を心がける必要があります。

誰が読んでも分かりやすい文章を書く際には、1文につき1つの事柄を解説するようにしましょう。

この文章だと

・私が起きた時点で母親が朝食を作って食べている

・遊んでほしそうに足元をウロウロしていた犬が私に遊んでもらいにきた

という2つの状況を1文で説明しようとしていますが、ユーザーにも検索エンジンにも意味が伝わりにくい文章になっています。

朝食を食べ終わった犬は遊んでほしそうに母の足元をウロウロしていたが、私に駆け寄ってきて遊んでもらうために足をひっかき始めた。

のように、文章を分けるだけで、母と犬の状況が分かりやすくなりますね。

ただし、文章を短く切った短文が繰り返されると、ユーザーには単調な印象を与えることもあります。まずは、1文あたり50文字~80文字程度で書くことを意識するのがおすすめです。

結論ファーストを心がける

SEOライティングでは、「結論ファースト」の形でユーザーにとって必要な情報を先に伝えることが鉄則です。

ユーザーは知りたい情報を得るために記事を読んでいるので、本文でも結論をできるだけ早く伝えるように意識してみましょう。

結論を先に伝える本文の構成としておすすめなのはPREP法です。

| P(Point) | 見出しに対する結論・主張を伝える |

|---|---|

| R(Reason) | その結論・主張に至った理由を説明する |

| E(Example) | 理由を補足する具体例を出し、結論・主張の信憑性を高める |

| P(Point) | 結論・主張を改めて再度伝える |

PREP法を意識して各見出しの本文を構成すると、ユーザーに要点が伝わりやすい文章が完成するので、意識して本文を組み立ててみてください。

ユーザーの思考を先回りする

本文を執筆する際は、ユーザーの思考を先回りして本文を書き進める必要があります。

SEOライティングの目標は、ユーザーが商材を購入や来店といった行動に移すことであり、記事の内容に納得感がなければ行動には繋がりません。

例えば、ユーザーに包丁を買ってもらうという目標を立てて、よく切れる包丁を紹介する記事を書いたとします。

上記の文章では、包丁の切れ味は伝わりますが、ユーザーが納得して購入に至ることはありません。

記事を読んだユーザーに包丁を購入してもらうには、ユーザーが必ず抱くであろう「でも値段が高いんでしょう?」「手入れが難しいんでしょう?」といった疑問にきちんと答えを返す必要があります。

ただし、ユーザーの疑問すべてを予想して先回りするのは不可能です。ユーザーが最も解決したい疑問や悩みに絞って、理由・具体例・根拠に至るまで、納得できる答えを提供しましょう。

もし「解決すべき疑問が分からない」という場合は、ペルソナ設定が甘いと考えられるので、再度細かく考えてみてください。

冗長表現をしない

冗長表現とは、あってもなくても意味が通る言葉や文章のことを指し、SEOライティングにおいては避けるべきです。

検索結果の順位に冗長表現が直接影響を与えることはありませんが、読みづらい文章はユーザー体験を損ねるため、結果として検索順位が下がってしまうおそれがあります。

冗長表現と見なされる表現には、以下のものが挙げられます。

| 冗長表現のパターン | 説明 | 例文 |

|---|---|---|

| 「の」の多用 | 言葉をつなぐ助詞「の」が1文中に3回以上連続して登場すると、間延びした文章になる。 | (誤)あなたのバックの中の財布。 (正)あなたが持っているバックの中にある財布。 |

| 「こと」「という」の表現 | 内容を説明したり、文章をやわらかい印象にするため、特に文末に多用される書き方。 | (誤)挑戦することができます。 (正)挑戦できます。 |

| 同じ単語の重複 | 1つの文中に同じ単語が重複するとリズムが悪く、分かりにくい文章になる。 | (誤)食べ物の中では甘みがある食べ物が好きです。 (正)食べ物の中では甘みのあるものが好きです。 |

| 同義語・類義語の重複 | 同じ意味をもつ単語を「同義語」、似た意味を持つ単語を「類義語(類語)」という。 同義語・類義語の重複は文章を稚拙にし、書き手の文章力が疑われることもある。 |

(誤)違和感を感じる。 (正)違和感がある。 |

| 二重敬語 | 敬意を伝えるために敬語を重ねてしまうのが「二重敬語」。 敬語表現は1文に1つがルール。 |

(誤)ご覧になられる。 (正)ご覧になる。 |

| 二重否定 | 「ない+ない」と二重で否定する表現は、ユーザーを混乱させる。 | (誤)やってやれないわけではない。 (正)やればできる。 |

| 余計な接続詞 | 接続詞は文と文とのつながりを明確にし、記事の論点へと正しく導く役割。 しかし多用すると、逆に文章の流れを妨げて読みにくくなる。 |

(誤)私は車に乗った。なぜならば雨が降っていたからだ。 (正)私が車に乗ったのは雨が降っていたからだ。 |

| 余計な修飾語 | 過剰な修飾語や形容詞で飾られた冗長な文章は、くどくて読みにくさを与える。 余計な言葉は削除して、できるだけスリムな文章にする。 |

(誤)この食べ物は誰が食べてもおいしいと最高の評価が与えられるべき完成度だ。 (正)この食べ物には、最高の評価が与えられるべきだ。 |

| 長い前置き | 長い前置きでユーザーを焦らして要点に導く方が興味を煽ると思われがちだが、まったく逆効果。 長い前置きは、要点にたどり着く前に読者が離脱してしまう。 |

(誤)日本で一番総面積が大きい北海道。世界中から多くの観光客が訪れ、様々な情報や文化が集まっています。もちろん飲食店も数多くあり、世界中の料理を楽しめるのも北海道の魅力の1つです。しかし、飲食店の数が多すぎてどこに行ったらいいのかわからないという方も少なくないと思います。そんな方のためにとっておきのおすすめ飲食店を20件ご紹介します。 (正)数ある北海道の飲食店から厳選したおすすめの飲食店を20件ご紹介! 北海道には世界中の料理が楽しめるレストランが多くあり、選ぶのも大変なためぜひ参考にしてください。 |

特に過度に修飾された言葉は、ユーザーにも検索エンジンにも信用されにくい傾向があるため、多用は避けましょう。

また、単語を修飾する場合は根拠となる調査や数字を提示して、説得力を持たせるようにしてください。

語尾の重複はなるべく避ける

本文で語尾が重複すると、読みづらさからユーザー体験を損ねてしまいます。そのため、SEOライティングの文章では「1見出し内における語尾の重複は2回まで」を基準にしましょう。

例えば、以下のように語尾が全て「です。」で終わる単調な文章は、ユーザーに幼い印象を与える恐れがあります。

インターネットを使えば、情報を探したり、人とコミュニケーションを取ったりすることが可能です。

インターネットは便利な機能が豊富にそろっており、日常生活に欠かせない存在です。

以下のように、2番目の文章を修正するだけで大きく印象が変わるため、文章を見直す際には語尾にも意識を向けましょう。

インターネットを使えば、情報を探したり、人とコミュニケーションを取ったりすることができます。

インターネットは便利な機能が豊富にそろっており、日常生活に欠かせない存在です。

【技術編】プロが実践するSEOライティングのやり方・コツ

SEOライティングで上位表示を狙うには、記事の質が高いことに加えて、一歩踏み込んだテクニカルなSEO対策も必要になります。

ここからは、質の高い記事に対してテクニカルなSEO対策を講じることで、ユーザーと検索エンジンの双方からの評価を向上させるコツを解説していきます。

SEOライティング初心者から抜け出して成果を出したい方は、ぜひ本項目を参考にしてみてください。

- ①ディスクリプションを設定する

- ②記事に監修者・執筆者情報を掲載する

- ③引用を活用して情報の根拠を示す

- ④記事の流入や順位を見て改善を行う

- ⑤古い情報は定期的に更新する

ディスクリプションを設定する

ディスクリプションとは、検索画面でタイトルの下に表示される記事概要を指します。

設定することが検索順位に直結する訳ではありませんが、ページのクリック率が向上したり、検索エンジンが内容を正しく理解することに役立つため、間接的な影響はあると言えるでしょう。

また、ディスクリプションを設定していない場合、検索結果にはGoogleが本文から抜粋した文章が表示されます。そのため、意図しない内容が表示されるおそれがありますが、設定しておけば表示内容をコントロールできます。

記事のクリック率を上げて流入が増えれば、検索エンジンの評価にもつながるので、テクニカルSEOとしてディスクリプションは設定しましょう。

ディスクリプションを書く際にはコツがあるので、以下のポイントを参考にしてみてください。

- ①スマートフォンの表示上限である70文字~85文字程度に収める

- ②自然な形でキーワードを含める

- ③対策キーワードは前半に含める

- ④記事を読むことで解決できる悩み・疑問を示す

- ⑤簡潔かつ魅力が伝わる文章にする

記事に監修者・執筆者情報を掲載する

SEOライティングにおいて、記事が有益かつ信頼性が高いことをユーザーに伝える手段として「監修者・執筆者情報」を掲載することも有効です。

Googleは記事の信頼性を数値で測ってはいませんが、コンテンツを評価する際には「ユーザーにとって有益かどうか」を重視しています。

例えば、専門知識を持つ監修者や執筆者の情報を伝えることで、ユーザーに大きな安心感を与えることができます。

Google 検索で上位に表示されるようにするには、検索エンジンでの掲載順位を引き上げることを主な目的として検索エンジンを第一に考えて作成されコンテンツではなく、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成に注力することをおすすめします。

ユーザーの役に立ち、信頼できる情報であることをアピールできれば、「記事の滞在時間が伸びる」「ニーズが満たされており離脱しない」といった行動に明確に表れるため、結果的にGoogleの評価も高まります。

例えば、トマトの保存方法を調べる際には、「品種改良に携わるトマト農家」や「野菜ソムリエの資格を持つシェフ」が発信する情報のほうが、専門性や信頼性が高いと感じるはずです。

ただしこれらの施策は、記事の内容がユーザーに有益であることが大前提なので、記事が高い完成度で仕上がっていることで初めて効果を発揮するという点は理解しておきましょう。

引用を活用して情報の根拠を示す

ユーザーに記事の納得感を与える方法として、信頼性の高い機関が発表した一次情報を根拠として引用する手段があります。

例えば、食品を販売する際には安全性の高さを伝えることが欠かせませんが、根拠もなく安全だと呼びかけてもユーザーは納得しません。

ユーザーに安全性の高さを認識してもらうには、研究機関の検査結果を提示したり、農林水産省などの行政機関による発表を引用すると効果的です。

しかし、引用した他者の文章や資料に対して出典元を示さないと著作権の侵害にあたります。また、引用元がWeb上の情報であれば、検索エンジンからコピーコンテンツと判断されてペナルティを受けるおそれもあります。

情報の根拠として引用する際は出典元のリンクを貼るなど、他に情報源があることをユーザーや検索エンジンに明確に伝えてください。

記事の流入や順位を見て改善を行う

SEOライティングで執筆した記事は公開して終わりではなく、上位表示されているか確認するために公開後の順位を追跡することも大切です。

インターネット上に公開された記事が検索結果に反映されるまでには、2週間~1ヵ月程度はかかるのが一般的ですが、テーマやジャンル、サイトの状況によっても左右されます。

また、検索結果に反映された後も順位は常に変動するため、記事を公開した後は検索順位を確認しつつ、改善を加えることが大切です。

Googleアナリティクス(GA4)・GoogleサーチコンソールなどのGoogleの無料ツールを活用して掲載順位や流入状況を確認し、本文の加筆修正を行うべきか判断しましょう。

・記事の掲載順位

・記事の流入状況

・どのようなクエリの表示・流入が多いか

・インデックス登録されているか

また、記事本文のリライトはSEO対策を講じる会社への外部委託も可能です。どうしても検索順位が上がらなかったり自社にリソースがないという場合は、本文のリライトのみ外部委託する選択肢もあります。

古い情報は定期的に更新する

Googleではユーザーの利益を第一としているため、SEOライティングでは定期的に情報の鮮度を確認して、必要に応じて古い情報を最新情報に更新することも大切です。

古い記事の信憑性に不安を感じるユーザーは多く、辿り着いた記事が数年間更新されていなければ、定期的に情報が更新されている他の記事を探しに行ってしまいます。

ユーザーが特に最新情報を求めていることが想定されるキーワードでは、Googleがコンテンツの新鮮さを高く評価しています。

・災害など緊急性の高い情報(例:ゲリラ豪雨、台風)

・イベントや話題の情報(例:オリンピック、大谷翔平)

上記以外にも、ユーザー目線で情報の古さが信頼性を損ねると考えられる場合は、定期的に情報の鮮度や正確性を確認したうえで最新の状態にしていきましょう。

このように、公開済みの記事の情報を補って検索順位を上げるための作業は「ブラッシュアップ」や「リライト」とも呼ばれます。記事数が多いほどリソースが割かれる作業になるので、専門会社へ外注するのがおすすめです。

SEOライティングを手助けするツールをご紹介

SEOライティングでは、キーワードの選定や競合分析など多岐に渡る工程が必要ですが、AIなどのツールを活用すれば時間短縮になり効率的です。

また、記事作成の段階では必要ありませんが、公開済みの記事を改善して順位の向上を目指すなら、検索順位やユーザーの動きを確認するツールなども必要となります。

ここでは、SEOライティングを手助けしてくれる便利なツールをご紹介するので、ぜひ記事作成に役立ててみてください。

- ①キーワード選定ツール

- ②競合分析ツール

- ③コピペチェックツール

- ④文章校正ツール

- ⑤AIツール

- ⑥SEO効果測定・改善ツール

キーワード選定ツール

SEOライティングによる記事作成を行うキーワードを選ぶ際には、キーワード選定ツールを活用すれば、時間短縮に大きく役立ちます。

以下に、キーワードの選定に使える代表的なツールで調査可能な項目をまとめました。

| ツール名 | 調査項目 | 無料プラン |

|---|---|---|

| キーワードプランナー | ・サジェストキーワード(Googleのみ) ・検索ボリューム ・競合と比較した広告出稿の難易度 |

あり |

| ラッコキーワード | ・サジェストキーワード(複数媒体) ・キーワード選定、調査 ・競合調査 ・マーケット調査 ・AIによる提案 ・検索ボリューム (有料プランのみ) |

あり |

上記のツールは、キーワードの検索回数から需要の高さを読み取れるほか、関連するキーワードも簡単に調べられるので、SEOライティングを勉強しているなら使いこなせるようになっておきたいところです。

注意点として、キーワードプランナーは広告出稿をしていない場合、「100~1,000」「1,000~1万」といった形で表示され、具体的に「3,000」や「5,000」といった件数では表示されない点は覚えておきましょう。

両ツールとも無料で利用することができるので、まずは試してみて、さらに詳しく調べたいと感じたら有料版のツールに切り替えることをおすすめします。

競合分析ツール

もし、自社が取り組むべきSEOライティングによる施策が明確でない場合は、競合分析ツールを活用して、上位表示されている競合サイトの状況を分析することをおすすめします。

競合分析ツールを使うことで、競合サイトが上位表示を達成しているキーワードやユーザーの流入経路が分かるほか、業界内における自社の立ち位置を把握することが可能です。

| ツール名 | 調査項目 | 無料プラン |

|---|---|---|

| SEO TOOLS | ・自社と競合サイトのキーワード単位での順位比較 ・キーワードの検索順位の自動計測・グラフ化 |

無料版のみ |

| Ahrefs | ・競合サイトが被リンクを獲得しているサイト ・競合サイトが上位表示されているキーワード ・競合サイトの流入キーワード ・競合サイトの人気記事 ・SNSで共有されている競合サイトのコンテンツ ・競合サイトのドメインランク |

なし |

| Similarweb | ・競合サイトへの流入元 ・競合サイトの平均滞在時間 ・競合サイトの直帰率 ・競合サイトのユーザー層分析 ・競合サイトの広告手法・戦略 ・トラフィック量から見た市場規模 ・自社と競合サイトのユーザーの重複率 |

あり |

これらのツールを活用すれば、競合サイトの上位表示キーワードや人気コンテンツを自社のコンテンツ制作に活かせるほか、競合サイトで流入が多いキーワードを狙いキーワードとして記事作成に活かすこともできます。

また、競合サイトに限らず、業界全体のトレンドやユーザーの行動分析もできるため、企画や施策の決定に役立つ貴重なデータを得られるでしょう。

コピペチェックツール

他のWebサイトと著しく内容が重複したコンテンツは、検索エンジンに独自性がないコピーコンテンツと認識されるおそれがあるため、SEOライティングでは必ずチェックが必要です。

コピーコンテンツは検索結果での表示順位が下がるだけでなく、著作権侵害として法的措置を受けるケースもありますので、必ず以下のようなコピペチェックツールで確認しましょう。

| ツール名 | 特徴 | 無料プラン |

|---|---|---|

| Copy Content Detector(CCD) | ・無料で25文字~4,000文字までチェック可能 (有料プランは上限8,000文字) ・チェック回数無制限 ・文章の一致率・類似度など複数項目から判定 |

あり |

| こぴらん | ・無料で25文字~4,000文字までチェック可能 ・文脈ごとに類似Webサイト数・判定元リンクを表示 ・ブックマークレット機能あり |

無料版のみ |

| コピペリン | ・文字数・回数無制限で高精度なチェックが可能 ・複数ファイルの一括チェック機能 ・文脈ごとに一致率や判定元リンクを表示 ・自社コンテンツに対するコピペを監視 |

なし |

記事数が少ない場合や簡易チェックで問題なければ、「Copy Content Detector」や「こぴらん」などの無料ツールでも十分ですが、高精度で大量の記事を一括で確認したい場合には「コピペリン」がおすすめです。

特に、コピペリンはコピペチェックだけでなく、自社のコンテンツが著作権侵害を受けていないかも確認できるので、自社のコンテンツを盗用から守りたい場合にも役立ちます。

文章校正ツール

文章校正ツールを使えば、本文の誤字脱字や表記・文法の誤りが確認でき、文章の改善案も提示してくれるため、SEOライティングにも効率よく活用していきましょう。

主語・述語や修飾語・被修飾語の関係は検出できないため、目視でも本文を確認する必要がありますが、使いこなせば記事の品質やユーザー体験の向上にも繋がります。

| ツール名 | 特徴 | 無料プラン |

|---|---|---|

| PRUV | ・出版業界の文章ルールにも対応 ・無料ユーザー登録で1度に1,000文字までチェック可能 ・有料版では50,000文字までチェック可能 ・ユーザー辞書に対応 |

あり |

| テキスト処理ツール | ・10,000文字までチェック可能 ・言い換え表現や文章の改善案を提示 |

あり |

| ENNO | ・誤用が疑われる部分は丁寧な解説がつく ・ユーザー登録なしで使える |

無料版のみ |

文章校正ツールには無料で利用できるものが多く、例えば「テキスト処理ツール」では、10,000文字までの本文をWebブラウザから簡単にチェックできます。

記事本文の誤字・脱字などをすべて目視でチェックするのは大変ですが、文章校正ツールを使えば一瞬で発見できるので、ぜひSEOライティングにも活かしてみてください。

AIツール

SEOライティングに特化したツールではありませんが、AIツールは記事作成のさまざまな場面で役立ちます。

例えば、構成案のヒントを得たり、本文の作成時に疑問に感じたことを質問するといった場面で活躍するほか、文章の添削を依頼することも可能です。

| ツール名 | 特徴 | 無料プラン |

|---|---|---|

| ChatGPT | ・検索意図を深堀りした構成案作成 ・ペルソナ設定の高解像度化 ・異なるペルソナ設定に沿った構成案の提案 ・競合が含めていない情報など案出し ・HTML・CSSタグを用いた要素の作成 |

あり |

| Gemini | ・Google検索による最新情報のリサーチ ・ソースを提示することが多く整合性の確認がしやすい ・競合記事との網羅性について比較分析 ・既存記事のリライト案出し |

あり |

| Claude | ・日本語文章の高精度な校正 ・見出し・本文の表現を洗練化 ・大量の情報を理解しやすい構造に最適化 ・ルールに基づいた文章表現のチェック |

あり |

AIツールはそれぞれ特徴があります。例えば、「ChatGPT」は検索意図やペルソナの理解に強く、「Gemini」は最新情報のリサーチに向いており、「Claude」は日本語文章の表現に優れるため、添削にも適しています。

ただし、AIツール共通の注意点があり、インターネット上の情報を参照して回答を行うため、生成した情報には誤り(ハルシネーション)が含まれていることがあります。そのため、必ず人の目で情報の整合性を確認しましょう。

また、AIに本文を作成してほしいと考える方もいるかも知れませんが、AIは実体験や取材内容をもとにした情報や、共感を呼ぶ表現の生成を苦手としている点に注意が必要です。

人間だからこそ書ける文章はユーザーの満足度を高めることにも繋がりますので、AIツールは必要な場面で使い分けることをおすすめします。

SEO効果測定・改善ツール

SEOライティングは、記事を執筆して公開すれば完了という訳ではありません。

記事公開後は、記事の順位に応じてブラッシュアップやリライトなどで改善を重ね、順位の向上を目指します。ブラッシュなどを行う記事の選定には、SEO効果測定・改善ツールを使うのが一般的です。

| ツール名 | 特徴 | 無料プラン |

|---|---|---|

| GA4 | ・ユーザー属性の把握 ・流入経路の把握 ・ユーザーの行動を把握 ・アクセス数の把握 ・滞在時間の把握 |

あり |

| サーチコンソール | ・流入キーワードと順位の把握 ・検索結果でのCT・CTRの把握 ・サイト内のエラーの把握 ・ペナルティ有無の確認 ・インデックス状況の把握 ・インデックスの申請 |

無料版のみ |

「GA4」はユーザーの属性や動向を詳しく知ることができ、「サーチコンソール」は記事がどのキーワードで何位に表示されているか、また記事のインデックス状況やサイトのエラー状態を把握できます。

SEO効果測定・改善ツールはそれぞれ役割に違いがあるので、2つのツールを併用することで、効果的にSEOライティング記事の改善を進められるでしょう。

SEOライティングを実践する際に注意すべきこと

SEOライティングをはじめとしたSEO対策は、正しい手法で講じなければ効果が現れないだけでなく、検索エンジンからペナルティを受けるおそれがあります。

Googleが公開している『スパムに関するポリシー』では、違反サイトに対して検索結果に表示されない対策を講じることを明言しているため、SEOライティングにおいてもやり方を誤らないよう注意が必要です。

Google では、自動システムと、必要に応じて行われる人間による審査によって、ポリシーに違反した行為を検出しています。場合によっては、手動による対策を実施します。Google のポリシーに違反しているサイトは、検索結果での掲載順位が下がったり、まったく表示されなかったりすることがあります。

本項では、SEOライティングを行ううえで念頭に置いておきたい考え方や注意点を解説していきます。

- ①小手先のSEO対策に頼らない

- ②検索順位は常に変動する

- ③記事にキーワードを無理やり詰め込まない

- ④コンテンツ作成のSEOツールに頼りすぎない

小手先のSEO対策に頼らない

小手先のSEO対策とは、検索エンジンが重視する「ユーザー体験」を軽視し、検索順位の上位表示だけを目的とした表面的なSEO施策を指します。

近年は検索エンジンが進化しているため、以下のような小手先のSEO対策によって作成されたSEOライティング記事は、全てAIに見抜かれてしまいます。

| 具体例 | 内容 |

|---|---|

| 中身がない長文記事 | 不自然にキーワードを多用し文字数を増やす行為 |

| 低品質コンテンツの大量生産 | 検索意図を考慮せずキーワードを含めただけの記事を大量生産 |

| コピーコンテンツ | 他のサイトの内容をそのまま盗用したコンテンツ |

| 隠しテキスト・リンク | ユーザーと検索エンジンに異なる内容を見せる |

| メタキーワードの大量設定 | キーワードの関連性を考慮せず過剰なほど詰め込む |

| 被リンクの自作自演 | 低品質なサイトを大量に作成しリンクを貼る |

| リンクの売買 | 金銭を支払いリンクを買う行為 |

これらの施策は、一時的に検索エンジンの評価を上げたり、短期間上位表示されたりといった成果はあるかもしれませんが、ユーザーの利益にはならないため、長期的に見れば評価を落とす原因となってしまいます。

そのため、SEOライティングを含めたSEO対策を行う際には、表面的な施策に取り組むのではなく、ユーザーにとっての価値を意識した有益なコンテンツの発信に務めましょう。

検索順位は常に変動する

SEOライティングで念頭に置いておきたいのは、検索順位は固定されておらず常に変動するということです。

本日(2025年10月23日)、Googleで順位変動が少し大きくなってます。

なので、KW順位の動向を注視しましょう。速報まで。

※【semrushの公式】&num=100パラメータの廃止によるレポートへの影響:https://t.co/glrzlKB6XC#Googleアップデート #SEO #ディーボのSEOラボ pic.twitter.com/5LVwBZXUwI— ディーボのSEOラボ@SEO対策 (@seolabo85) October 23, 2025

検索順位は流動的なもので、SEOライティング記事を公開して1位に表示されたとしても、次に検索した時には2位に落ちている可能性があります。

1位に表示されているからといって順位追跡を止めず、順位が下降傾向にある場合は、記事のブラッシュアップやリライトを行うかを検討しましょう。

記事にキーワードを無理やり詰め込まない

SEOライティングでは、対策キーワードと記事の関連性が高いことを示すため、上位表示させたいキーワードを記事内でまんべんなく使う必要があります。

しかし、記事内で同じ単語を不自然に繰り返すと「キーワードの乱用」と判断され、検索エンジンの評価には繋がりません。

Googleは以下のような行為がキーワードの乱用に該当するとしています。

・実質的な付加価値のない電話番号の羅列

・ウェブページが特定の都市や地域に関する検索結果の上位に掲載されるようにするために、都市名や地域名を羅列したテキストのブロック

・同じ単語や語句を不自然なほど繰り返すこと。たとえば次のようなものです

無制限のアプリストアクレジット。アプリストアクレジットを無償で提供すると主張するサイトは数多く存在しますが、すべて偽物であり、無制限のアプリストアクレジットを探しているユーザーをいつも混乱させています。このWebサイトでは、無制限のアプリストアクレジットを取得できます。 アプリストアクレジットが無制限の当社のページに今すぐアクセスし、クレジットを入手しましょう。

Googleが例に挙げている文章からも分かるように、キーワードが詰め込まれた文章は読みにくく、日本語としても不自然です。

また、ユーザーからは視認できない形でキーワードを大量に書き込む行為も、Googleが「隠しテキスト」として低評価を下されるため、意味はありません。

キーワードの使い方を誤ると、検索順位を上げられないので、SEOライティングではユーザー目線で自然にキーワードを使用するようにしましょう。

コンテンツ作成のSEOツールに頼りすぎない

SEOライティングにおいて、AIを活用して見出し・本文を作成するSEOツールに頼りすぎると、上位サイトに似た画一的な内容になりやすいです。

また、SEOツールに頼って記事作成を行うと、設定したペルソナには合致しない見出しや、情報の不足が見つかることもあります。

「AIが分析したデータは正しい」と感じるかもしれませんが、誰でも使えるSEOツールで作成された記事には独自性がなく、検索エンジンにも評価されづらいと考えられます。

SEOツールを利用する際は、

・ユーザーのニーズに即した内容か

・独自性のある情報を追加できないか

・情報の過不足がないか

といった視点をもとに、必ず目視でSEOライティング記事の構成をチェックしましょう。

SEOライティングに関するその他の疑問

最後はSEOライティングに関するよくある疑問を解説していきます。

- ①AIツールを使って文章を書くのはありか?

- ②SEOライティングの勉強に役立つ本・書籍はあるか?

- ③SEOライティングの講座は受けるべきか?

- ④SEOライティングに資格は必要か?

- ⑤SEOライティングの副業は稼げるか?

①AIツールを使って文章を書くのはありか?

結論から言うと、ChatGptなどのAIツールを利用してSEOライティング記事の本文を書いても問題はありません。また、GoogleもAIが記事を作成することを禁止していません。

AI 生成コンテンツは Google検索のガイドラインに抵触しますか?

AIや自動化は、適切に使用している限りはGoogleのガイドラインの違反になりません。検索ランキングの操作を主な目的としてコンテンツ生成に使用すると、スパムに関するポリシーへの違反とみなされます。

ただし、ユーザーのニーズを満たすSEOライティング記事に重要なのは、専門性や信頼性です。AIの返答にも間違いがあるように、AIが書いた記事も

・情報の真偽は正しいか

・他のサイトと本文が丸被りしていないか

・独自性のある情報が提供できているか

といった点を、必ず人の目で確認する必要があります。

結局、SEOライティングのスキルを身に付けていないと、AIが作成した記事本文の修正点が分からないため、上位表示されるコンテンツは作れません。

今後もGoogleアップデートが行われることを考慮すると、人間がSEOライティングのスキルを身につけた方が、評価基準が厳しくなっても通用するコンテンツを作成できるでしょう。

また、ChatGptなどのAIツールを利用することで作業効率は上がるかもしれませんが、1度に大量のSEOライティング記事を公開するとGoogleにスパムコンテンツと認識され、ペナルティが科される恐れがあります。

②SEOライティングの勉強に役立つ本・書籍はあるか?

基礎からSEOライティングを学ぶなら、本や書籍を購入すれば自分のペースでSEOライティングについて勉強することが可能です。

特にSEOライティング初心者は、正しい日本語と論理的思考を学ぶことで、納得感を持たせて情報を伝える技術が身につきます。

SEOライティングに取り組む際は、ぜひ以下の書籍を参考にしてみてください。

| タイトル | ポイント | URL |

|---|---|---|

| 沈黙のWebライティング | 会話形式でWebでライティングについて解説してくれる本 | 詳しく見る |

| ロジカル・シンキング | 論理的な思考と構成のスキルをマスターするためのトレーニングブック | 詳しく見る |

| きっちり!恥ずかしくない!文章が書ける | ベテラン校閲記者が「ユーザーに正しく伝わる書き方」を解説している本 | 詳しく見る |

| いちばんやさしい新しいSEOの教本 | 経験豊富な講師陣がSEOに関して「なぜそうすべきか」を優しく解説してくれる本 | 詳しく見る |

| 強いSEO | 1000のサイト検証結果から、再現性の高い施策や成果を挙げるルールをわかりやすく学べる本 | 詳しく見る |

ちなみに、書籍ではありませんが『Google検索セントラル』はGoogleの評価基準などがまとめられているので、SEOライティングを行う方は目を通しておきましょう。

さらに、以下のような記事を合わせて読むことで、SEOライティングへの理解が深まります。より詳しく勉強してみたいという方はぜひ参考にしてみてください。

参考記事:SEO記事の書き方|上位表示のポイントや制作手順をプロが徹底解説

③SEOライティングの講座は受けるべきか?

文章をほとんど書いたことがない初心者は、一度SEOライティングの講座を受講して勉強してみるのも良いでしょう。

例えば、SEO対策への豊富な知見を持つ講師が文章を添削してくれる講座であれば、自身の成長が期待できるため、受講する価値が高いと言えます。

ただしSEO対策を基礎から勉強するのであれば、SEOライティングの講座を受講するよりも、実務や書籍をもとに実践してみた方が早く身につく場合もあります。

特に、SEO内部対策のやり方やコツを身に付けるのであれば、web解析のやり方を勉強したり、SEO検定などの資格を取得するなどの方法もおすすめです。

④SEOライティングに資格は必要か?

SEOライティングを行うにあたって、特別な資格は必要とされていませんが、SEOライティングに活かせる資格はいくつかあります。

SEOライティングに関する資格を取得すれば、依頼側が執筆者の力量を把握しやすくなるため、仕事や副業にも活かせます。

加えて、資格の勉強を進める中で、SEOライティングの考え方や文章力を基礎から身につけられるでしょう。

- ・SEO検定

- ・認定SEOスペシャリスト

- ・認定SEOコンサルタント

- ・SEOマーケティングアドバイザー

- ・Googleアナリティクス個人認定資格(GAIQ)

- ・ウェブ解析士

- ・Webライティング能力検定

- ・Webライティング技能検定

- ・日本語検定

- ・ビジネス著作権検定

特に、SEOライティング初心者が資格を取る場合は、SEOの基礎知識とWebライティングの基礎を両方勉強できる、「Webライティング能力検定」がおすすめです。

SEOライティングに関連するもの以外にも、「日本化粧品検定」や「宅地建物取引士」など、専門分野の資格を取得することで文章に一次情報を盛り込むことができ、説得力を持たせられます。

もし興味が湧く分野の資格があれば、ぜひ取得してみてください。

⑤SEOライティングの副業は稼げるか?

SEOライティングを副業としたい方も多いかと思いますが、SEOライティングは本人のスキルやライターとしての実績によって得られる収入に違いが生じるため、一概に「稼げる」とは言えません。

以下に、SEOライティングの文字単価と月収の目安をまとめましたので、副業としてSEOライティングを始めたい方は、検討材料にしてみてください。

| レベル | 文字単価目安 | 月収目安 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 初心者 | 0.5円~1円程度 | 数千円~3万円程度 | ・安価な案件で実績を積む段階 ・クラウドソーシングが中心 |

| 中級者 | 1.5円~3円程度 | 5万円~10万円程度 | ・SEOの基礎知識がある ・クライアントの意向に沿った記事が書ける ・直接依頼の案件を受けられる可能性がある |

| 上級者 | 4円~10円以上 | 10万円~数十万円 | ・金融、医療などの専門分野に特化 ・高単価案件が増える ・SEO戦略の立案、ディレクション業務も担う ・クライアントの売上に貢献する高品質な記事が書ける |

初心者が副業としてSEOライティングを始めるなら、まずはクラウドソーシングの低単価案件から始めてみて、経験と実績を積み重ねるとともにライティングの効率を上げていきましょう。

最終的にディレクション業務を任されるレベルに至れば、SEOライティングを副業ではなく本業とすることも実現可能です。

【まとめ】検索上位を獲得するSEOライティングのやり方

今回は、検索結果の上位表示を獲得するためのSEOライティングのやり方について、初心者にも分かりやすく基礎から解説しました。

| 事前準備 | キーワードの選定 | 上位表示を狙うキーワードを決める |

|---|---|---|

| ペルソナの設定 | キーワードを調べるユーザーを想定する | |

| 情報のリサーチ | 記事の主軸となる商材やサービスを詳しく調べる | |

| 記事作成 | 見出し作成 | ペルソナをもとに記事の構成を考える |

| 仮タイトル作成 | 記事の内容がぶれないように仮のタイトルを付ける | |

| 本文執筆 | ユーザーを意識しながら本文を執筆していく | |

| 画像の作成・挿入 | 本文の補足説明となる画像や図解を挿入する | |

| 本文の見直し | ユーザー目線・SEO目線で見直し、誤字脱字や文法を整える | |

| 本文の装飾 | ユーザーに重要な内容が伝わるように本文を修飾する |

SEOライティングには細かなコツが沢山ありますが、ユーザーの気持ちを考えながら記事を作成することが最も重要です。

また、SEOライティングは本などで勉強すれば簡単に基礎やコツが身に付くという訳ではなく、実際に記事を作成することで経験を積むことと並行して、最新情報を収集する必要があります。

記事を上位表示させて成果を出したいという場合は、自社メディアを運営しており、SEO対策やSEOライティング指導で豊富な実績を持つ弊社、メディアエクシードにぜひご相談ください。

関連記事

-

マーケティングコラム

記事リライト代行会社14選とSEO対策で上位表示を実現する会社の選び方

2024/06/12

-

マーケティングコラム

BtoBサイト制作に長けた制作会社11選とデザイン改善時の参考事例

2025/02/28

-

マーケティングコラム

パンくずリストは必要!SEO効果を高める位置と設置方法を解説

2024/07/19

-

マーケティングコラム

コンテンツSEOを外注するメリットと成果を出す外注先選びの鉄則

2024/12/12

-

マーケティングコラム

メディアレップとは?広告代理店との違いや必要性についてご紹介

2020/07/30

-

マーケティングコラム

YouTubeやTikTokの音楽著作権・仕組みや削除通知について

2021/12/06